こんにちは!

今回は「コールリーズン集計」です。

- コールリーズンって何?

- 何故コールリーズン集計するの?

- 集計ってどうやればいい?

コンタクトセンターのコールリーズン集計とは

上司さん

コールリーズンの意味が

ちょっとあやふやで…

相談ありがとう!

一緒に意味と活用方法を

チェックしていこうか。

なぜお客様が電話するに至ったか?

コールリーズンとはお客様が「電話をした理由」。

コールリーズン集計とは「どんな理由の電話が、どれくらいあるのか集計する」こと。

コールセンターにお電話を頂くという事は、提供しているサービスや製品に対し、「何かしらのストレス」があるということです。

その内容と量を把握することは、適正なサービスを提供することに繋がります。

- コールセンター暦15年以上

- 元外資系メーカー営業マン

- 受信/発信/講師/SV/Mgr経験

- 高度HSPの繊細さん

- 在宅コールセンター副業経験有

- コールセンターハック管理人

VOCとコールリーズンの違い

VOCもよく聞きますが、

コールリーズンとの

違いってありますか?

少しニュアンスが違うよ

VOCはお客様のニーズ、

コールリーズンは困りごとの原因かな。

VOC(Voice Of Customer)は直訳で「お客様の声」。

コールリーズンは「電話をした理由」。

どちらも同じような意味合いに思えます。

VOCをもう少し説明すると、アンケートや対応中にお話し頂いた「ご要望」「ご意見」。

コールリーズンが前提にあって、VOCへ発展するイメージです。

電話する理由と要望は別もの

例えば、

コールリーズンは「住所変更をしたかったから電話した」、

VOCとしては「面倒だから今後はWebでも手続きができるようにして欲しい」。

こういった違いも出てくると思います。

どちらも、CRMやAvayaCMSなどシステムを使って、データとして活用できるレベルまで環境を準備することが必須条件です。

コールリーズンを分析すれば

全体的な問題点が分かるんですね!

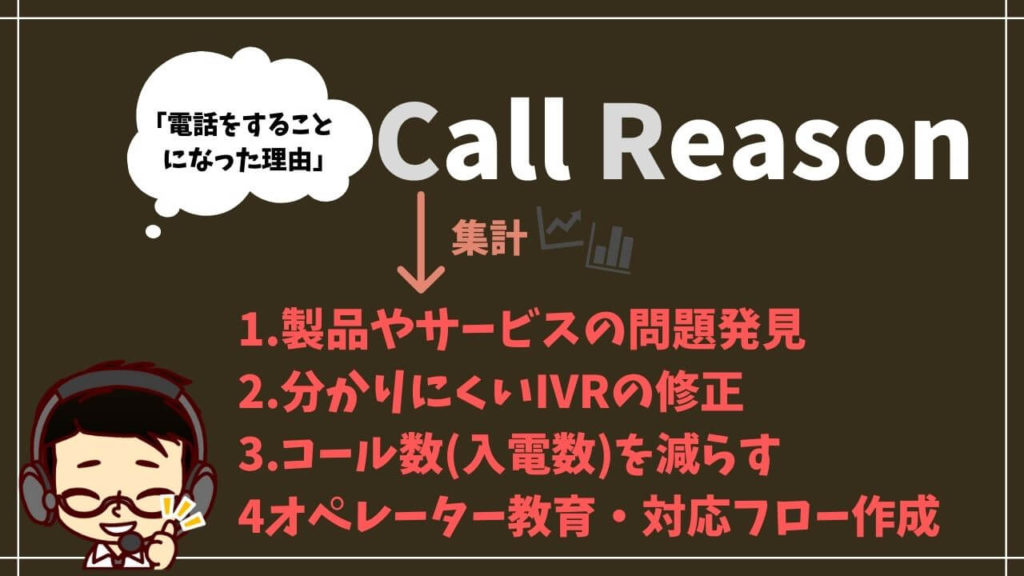

何のためにコールリーズン集計するのか【活用法】

コールリーズンを集計すれば

FAQやIVRの問題点が

浮彫になりそうですね!

その通り!

でもそれだけでは無くて、

製品やサービス、または会社の問題もわかるよ。

コールリーズンの集計は、「コールセンターの運営改善だけが目的」ではありません。

中には企業が提供する、サービス自体の改善のヒントを収集する目的も含まれています。

電話する理由が分かるとサービス改善につながる

じゃあ、具体的に4つを例にして

なぜ集計すべきか見ていこう!

- 製品やサービスの問題発見

- 分かりにくいIVRの修正

- コール数(入電数)を減らす

- オペレーター教育・対応フロー作成

それぞれ説明してきます。

1.製品やサービスの問題発見

企業が当たり前だと思っていることを

見直せるチャンスがあるよ

「このお問合せ、HPやカタログにあるのに」

「配布したチラシを読めば分かるはずなのに」

「どうしてマニュアル通りに操作しないのだろう」

コールリーズンを見ていくと、上記に該当するようなお問合せが一定数ある事が分かるはずです。

- カタログやHP上の表記が分かりにくい?

- そもそも検索で見つけづらい?

- マニュアルが分厚くて誰も見ていない?

- UIがいまいち?

そこから仮説を立ててサービス改善につなげることができるはずです。

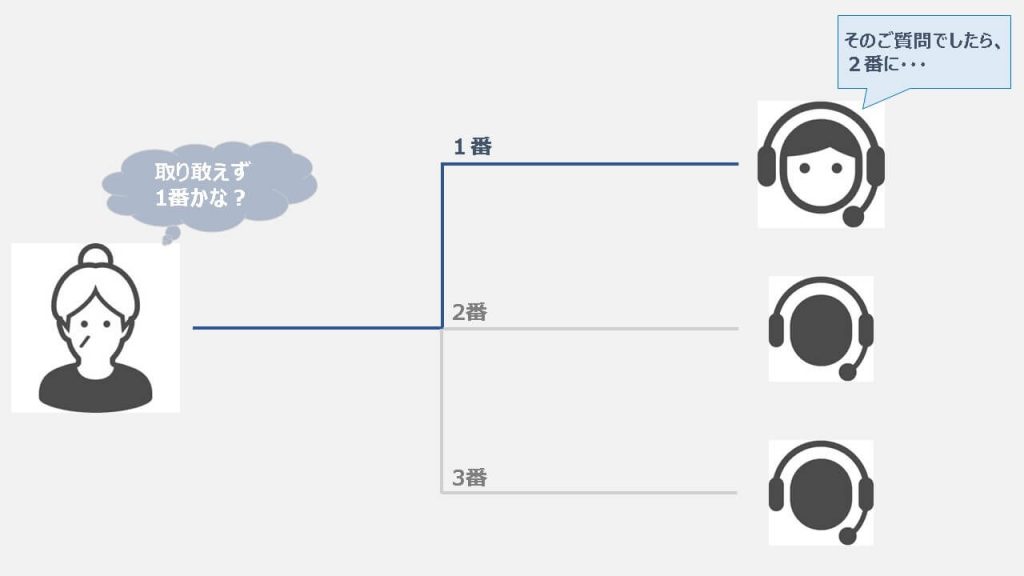

2.分かりにくいIVRの修正

特定のIVRだけ鳴り過ぎたり

ならなすぎたりすれば

最適化のヒントになるね。

「〇〇のお問合せは1番を、△△は2番を・・・」

問い合わせ内容を分岐させられる、IVR(自動音声応答)を導入しているコールセンターがほとんどだと思います。

ここで、自分が聞きたいことが一体何番にあたるのかが分からない事があります。

「分からないから1番選んでおこう」

「分からないから、その他の3番で」

IVRイメージ

こうなってしまうと入電が偏ったり、適正な窓口にコールが入らず、折り返しや転送が増加してしまうなどの問題がおこります。

どんなお問合せがどこの窓口に、どれくらいあるのか?

ここを分析するには、コールリーズンをデータとして活用できるかがネックになってきます。

3.コール数(入電数)を減らす

電話しなければならなかった

コールリーズンを減らしてしまえば

お問合せ数も減らせるね。

コール数削減には当然ですが、

「何のお問合せを減らすのか」

ターゲットを決めることから始まります。

そこから、以下のような具体策を検討することができます。

- FAQ作成

- マニュアルの改修

- チャットやメール対応導入

- 製品の仕様変更

コールリーズンやVOCをデータで残す手段さえあれば、一般的にはパレート図分析でお問合せの多いものを特定していく方法があります。

4.オペレーター教育・対応フロー作成

どんな理由で電話が来るか、

事前に教育できていれば

生産性も満足度も上がるね!

当初想定していたお問合せ内容と、現状のリアルなお問合せ内容。

ここが想定と乖離していたり、時期によって変動があったりすることは高い確率で起こります。

コンタクトリーズンの分析ができていれば、

コンタクトリーズンごとに「スキル」を定義し、

複数の「スキル」を対応できるよう教育カリキュラムを立てることができます。

また、よくあるお問合せを把握し、対応フローを準備するなどの対策も可能になります。

» 参考:コールセンターの研修講師必見!伝わる型を知る【NG集付き】

コールリーズン集計例

上司さん

コールリーズンの意味、

よくわかりました!

よかった!

じゃあどうやって集計するかを見ていきましょう。

コールリーズンを集計する一般的な2つの方法です。

- CRMから取得する

- CMSで取得する

それぞれ説明します。

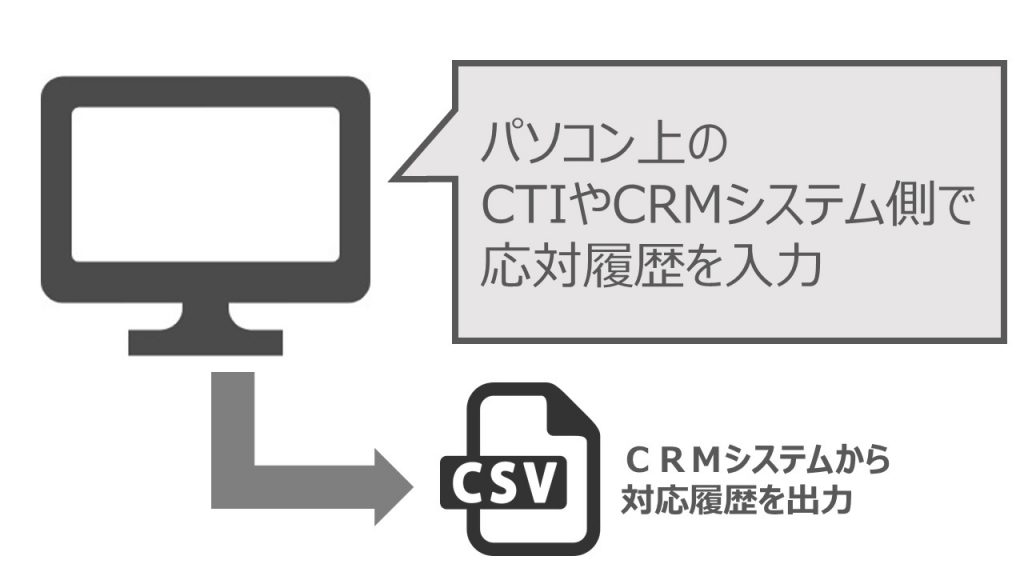

1.CRMから取得する

顧客対応情報をパソコン上で管理するためのシステム、CTIやCRMを使う場合。

対応の履歴を残す画面上に、お問合せカテゴリや分類分けが出来る構成にしておけば、データとしてコールリーズンを残せます。

そのデータをCSVなどで出力できる仕様があれば、Excelを使った分析がしやすくなります。

あとはカテゴリを選択しておかないと、顧客対応画面をクローズできないようにするなどの仕様を入れておけば、漏れを防ぐことも可能。

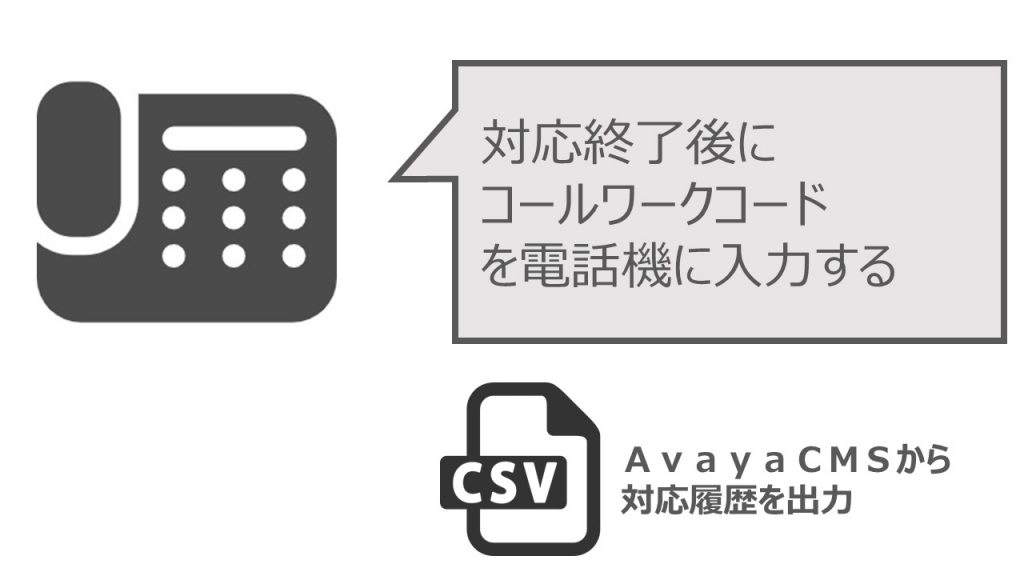

2.CMSで取得する

こちらはAvayaCMSを使用している前提での紹介になります。

ハードフォン(電話機本体)に対応終了後、オペレーターさんが、事前に決めておいた番号を入力することで、コールリーズンを反映させることもできます。

この事前に決めておく番号のことを、「CWC:コールワークコード」と言います。

私も過去、この環境を導入しているセンターで働いていたことがあります。

ですので、デメリットとして言えるのが、「CWCの入力漏れ」。

うっかりしてしまうんです。癖付いていないと。

一日の対応件数とCWC入力数が一致していないと、よくフィードバックを受けていました。

対応後にCWC入力したかのチェックリストを紙で印刷して、漏れが無いようにしたりなど、追加の対策なんかも必要になったりします。

コンタクトセンターのコールリーズン集計で参考にした書籍

戦略的コールセンターのすすめ

参考サイト

コンタクトセンターにおけるコールリーズン集計の重要性と活かし方https://t.co/Qf75ehhA9J

— コンタクトセンターの森 (@contactcenterjp) July 12, 2020

本を読む時間がない人向けサービス

- 現場のレベルについけない

- ライバルと差をつけたい

- 分からないことが分からない

などの悩みを放置していませんか?

変化の激しいコールセンターで取り残されると「いつでも替えの利く人材」に…。

私は過去、ライバルには勝ちたいものの、何を学ぶべきかも分からない残念な管理者でした。

そこから私が長い期間をかけて探し出し、使ってみて納得した学習コンテンツをまとめています。

どれも読書と同等かそれ以上の効率的な学び方です。

将来のための自己投資を始めましょう。

本の要約サイト「flier」。

1冊10分で読めるビジネス本の要約サイト「flier」。

» 参考:【7日間無料】flier(フライヤー)は今おすすめ!お試しキャンペーン有

ビジネスパーソンが今読むべき本を厳選。

月単位でのサブスクタイプですが、7日間は無料体験キャンペーン実施中。

私はシルバープランで使い続けてます!

Udemy(ユーデミー)

世界最大級のオンライン学習プラットフォーム。

受講者数は2019年時点で約3,000万人。

Excelの使い方、プレゼン方法、クレーム対応の基礎など幅広い知識を集中的に学べます。

» 参考:Udemyをおすすめ出来る理由【動画学習という近道】

ビジネスパーソン向けのコンテンツが豊富!

最後までお読みいただき、

ありがとうございます。

このサイトでは

コールセンターという仕事をどうハックするか、

私個人が学んだことを発信してます。

是非トップページをお気に入り登録お願いします!

更新情報はSNSでも発信中です。

コメント